近日,环境与资源学院沈健副教授应邀在《化学评论》(Chemical Reviews)杂志发表题为“纳米多孔框架吸附剂在吸附制冷中应用”(Engineered Nanoporous Frameworks for Adsorption Cooling Applications)的综述性论文。沈健副教授为第一作者,合作单位包括美国太平洋西北国家实验室和法国蒙彼利埃大学。

《化学评论》(2024影响因子:51.4)是由美国化学会于1924年创刊并发行至今的国际化学领域内最具权威性的学术期刊之一,致力于发表最具影响力的综述文章,以综合性、权威性以及可读性强著称。

(本论文作为Chemical Reviews期刊2024年第12期封面论文发表)

随着全球变暖以及人们对生活与工作环境要求提高,传统机械压缩式制冷技术不仅需要不可再生能源,还带来不可逆的环境危害(如温室效应、臭氧空洞效应)。国家自然科学基金委“十四五”发展规划提出115项优先发展领域,其中面向碳达峰碳中和的能源高效利用与节能减排成为重点方向之一。基于此,寻找替代低质能源以降低电力消耗来驱动制冷剂“压缩”尤为关键。吸附式制冷是一种利用低品位余热资源(如工业余热、潮汐能、太阳能等),通过热驱动制冷剂吸脱附形成“伪机械压缩/扩张”的气态制冷剂压力差,实现制冷剂循环利用,达到储热与制冷的目的。目前,影响吸附式制冷效率的核心是如何在吸脱附过程获得高制冷剂吞吐量。因此,需要提高吸附剂吸附容量(与吸附剂组织结构、化学环境、制冷剂物理特性等有关),同时获得温和的吸附剂-制冷剂间作用力。

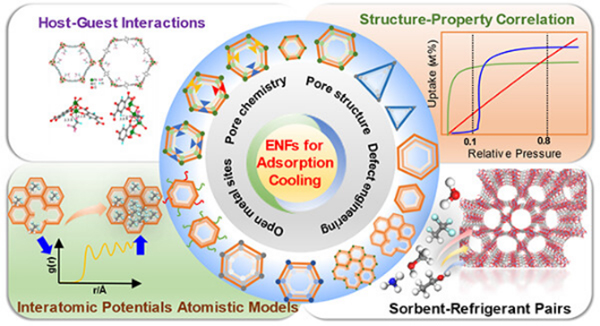

本综述系统研究和深入分析了纳米多孔框架吸附剂在吸附制冷中应用可行性,通过离位/原位实验表征与理论计算模型,深度聚焦与解析了吸附剂-制冷剂间作用力调控机制、吸附剂构效关系和制冷剂连续孔填充机制,并总结与展望了新型多孔吸附剂发展趋势、吸附剂-制冷剂作用力调控机制、理论计算新算法开发与新型吸附剂性能预测,以及低品位余热驱动吸附制冷原理在其他环境分离与能源储存方面的应用。

本综述论文框架

近年来,多孔材料联合开发团队在纳米多孔吸附剂开发与制冷性能强化方面开展了系列合作研究,材料体系涵盖MOFs、COFs、PPNs和活性炭,并通过调节孔道窗口形貌、孔道尺寸、孔道缺陷、金属位点不饱和度等,获得了高制冷剂吞吐量和高吸附制冷效率,显著提升了吸附制冷技术应用可能性。

沈健目前主要从事项目环境功能材料可控合成及其减污降碳性能强化与过程控制机制研究。主持国家级项目、省部级项目以及企业委托项目等共10项。截止目前,在环境、化工与化学类期刊发表论文近50余篇;申请发明专利17项,授权5项。现担任多个期刊的青年编委、多个国际重要学术期刊审稿人和学术会议召集人。

全文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.3c00450