近日,材料科学与工程学院唐明华教授课题组在基于有机忆阻器件的仿生突触模拟及神经形态计算研究方面取得了重要进展。研究成果《使用聚电解质/三(4-氨基苯基)胺神经递质的多孔限制离子忆阻器模拟双向抑制性突触》(Mimicking Bidirectional Inhibitory Synapse Using a Porous-Confined Ionic Memristor with Electrolyte/Tris(4-aminophenyl)amine Neurotransmitter)发表于国际知名期刊《先进科学》(Advanced Science,中科院1区Top期刊,影响因子15.1)。我校材料科学与工程学院博士研究生陈康为第一作者;我校唐明华教授,南京工业大学刘举庆教授和周哲博士后为该论文的共同通讯作者;我校为论文第一完成单位。

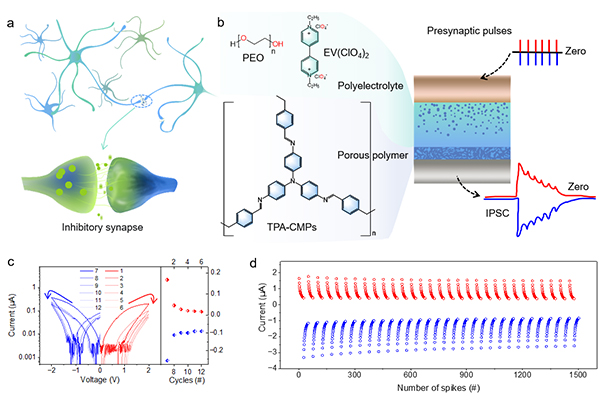

图1 (a)生物体中抑制性突触示意图,(b)器件结构,(c)连续直流扫描下器件的电流变化,(d)连续交替脉冲刺激下电流变化

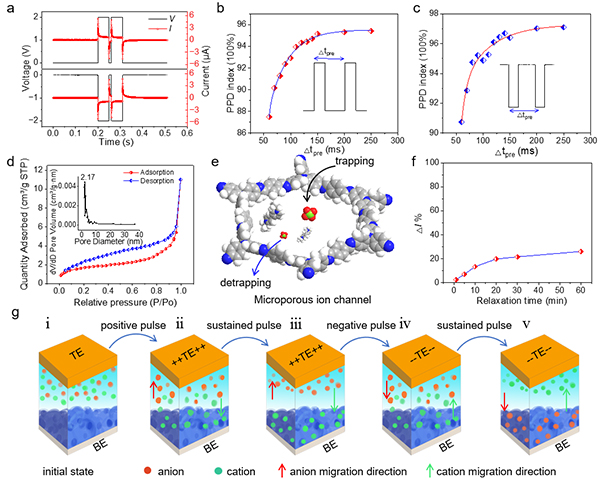

图2 (a)正负脉冲下器件的双脉冲抑制(PPD)行为,(b)和(c)随脉冲间隔时间变化的PPD指数,(d)薄膜孔径分布,(e)理论条件下膜的孔径,表明离子通过膜的迁移,(f) 6次抑制后不同静置时间电流增加比例,(g)离子功能层中输运存储机制

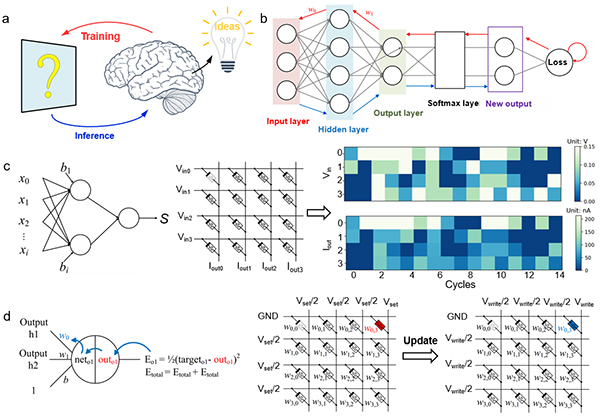

图3 双向抑制性突触在神经网络中进行推理和训练完整流程

研究团队通过采用固体电解质和共轭微孔聚合物双分子层作为神经递质,使该器件在正极性和负极性偏置下均表现出抑制可塑性,在多次刺激后具有较长的(~60 min)非易失性记忆特性。此外,为了揭示突触器件的双向抑制机制,团队采用了Bruauer - Emmet - Teller (BET)测试和理论计算,提出了一种微孔限制离子迁移的非挥发性离子捕获和去捕获机制。论文成功验证了双向抑制性突触器件作为神经形态计算节点的可行性。该工作为构建纳米通道离子记忆材料、实现完全抑制性突触器件提供了一条可靠的道路。

该工作得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金“后摩尔时代新器件基础研究”重大研究计划、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点项目的支持。

唐明华教授课题组面向国家重大战略需求,长期致力于铁电存储器/阻变存储器、硅漂移探测器、类脑计算与感存算一体智能芯片技术研究,在Advanced Materials、Advanced Functional Materials、IEEE Journal of Solid-State Circuits、IEEE Electron Device Letters等著名刊物上发表SCI收录论文100余篇(最高单篇引用801次),获授权国家发明专利21项,集成电路布图设计著作权1项;获湖南省自然科学奖一等奖、二等奖各1项,国家级高等教育教学成果奖二等奖1项,湖南省高等教育教学成果奖一等奖1项、二等奖3项。

(曾坛)